一个获全国认可的“以老助老”模式 正在南昌绿康发生

发布时间:

2025-08-25

【编者按】面对不断加深的老龄化社会,我们该如何重新理解“老年”?南昌绿康豫章家园“以老助老”的志愿实践,给出了一个温暖而有力的答案。本文记录的不仅是一群八旬长者自发陪伴失智老人的故事,更是一种关于晚年价值、社会参与和精神共鸣的深刻探索。

故事开头

在南昌的一家养老院里,有一群特殊的“80后”志愿者——她们的平均年龄85岁,却自发组成了一支服务队,走进认知症专区,用陪伴和智慧温暖另一群渐渐遗忘世界的老人。

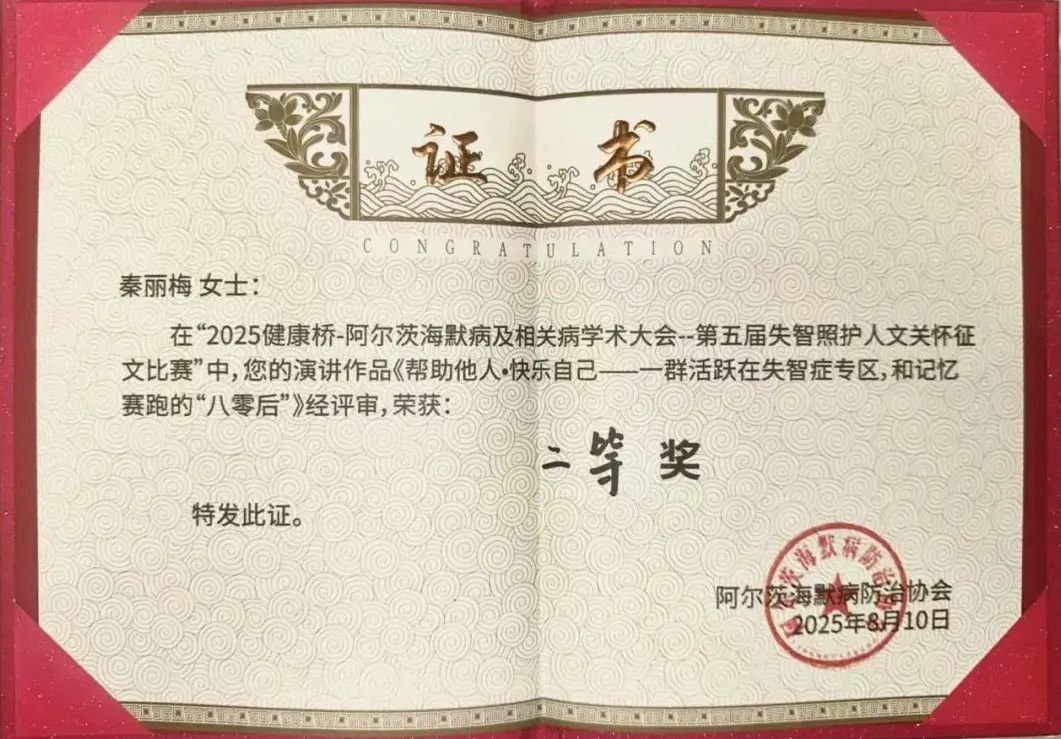

这个名为“帮助他人·快乐自己”的项目,不仅在2025年全国阿尔茨海默病学术会议上拿了二等奖,更让我们看到:老,不是终点;遗忘,也不是终点。

她们到底做了什么?

2022年10月,南昌绿康豫章家园成立了认知症专区。一开始,很多老人对“失智”两个字是有排斥和恐惧的。后来,院里组织了一场分享会,慢慢改变了大家的看法。

几位健康的奶奶率先站了出来,主动说:“我们想去陪陪他们。”

于是,这群“80后”志愿者开始接受培训,学习怎样和失智老人沟通、做游戏,甚至用音乐、回忆、童年游戏来唤起他们的记忆。她们不再是“随便聊聊天”,而是有方法、有温度地开展“一对一”陪伴。

带来了什么改变?

▪ 一位爱唱赣剧的爷爷,遇到同样喜欢戏曲的志愿者奶奶,居然重新开口唱起了戏;

▪ 翻花绳、抓石子这些老游戏,变成了一把把钥匙,帮失智老人打开了尘封的记忆;

▪ 志愿者蔡奶奶说:“我们虽然年纪大了,但还能帮助别人,觉得自己还是一个有用的人。”

——这不仅延缓了失智老人的病情,也让健康的老人找到了新的价值感。

为什么说这个模式了不起?

把“养老”变成了“助老”,这一模式的核心突破,在于重构了老年人之间的关怀关系。与传统护理中“服务与被服务”的上下结构不同,长者志愿者与其他老人年龄相仿、阅历相近,彼此之间更容易建立信任、实现共情。这种基于相似生命经历的关系,不仅有助于深入沟通与理解,也能唤起共同的时代记忆,真正实现了“从养老到助老”的理念升华——这正是对“老年人社会参与”这一国家倡议最生动、最温暖的回应。

【编后语】

读完这个故事,很难不被这群“80后”志愿者的精神所打动。这背后,不只是“助人”,也是“自助”——在给予的过程中,她们重新感受到被需要的价值,也点亮了自己晚年的生命光彩。

这是一次充满温度的实践,它用最朴素的方式,传递出人与人之间最珍贵的情感联结;这是一个发生在养老院里的探索,却映照出整个社会该如何理解衰老、如何珍视人的终身价值。

更多机构